2022.07.02

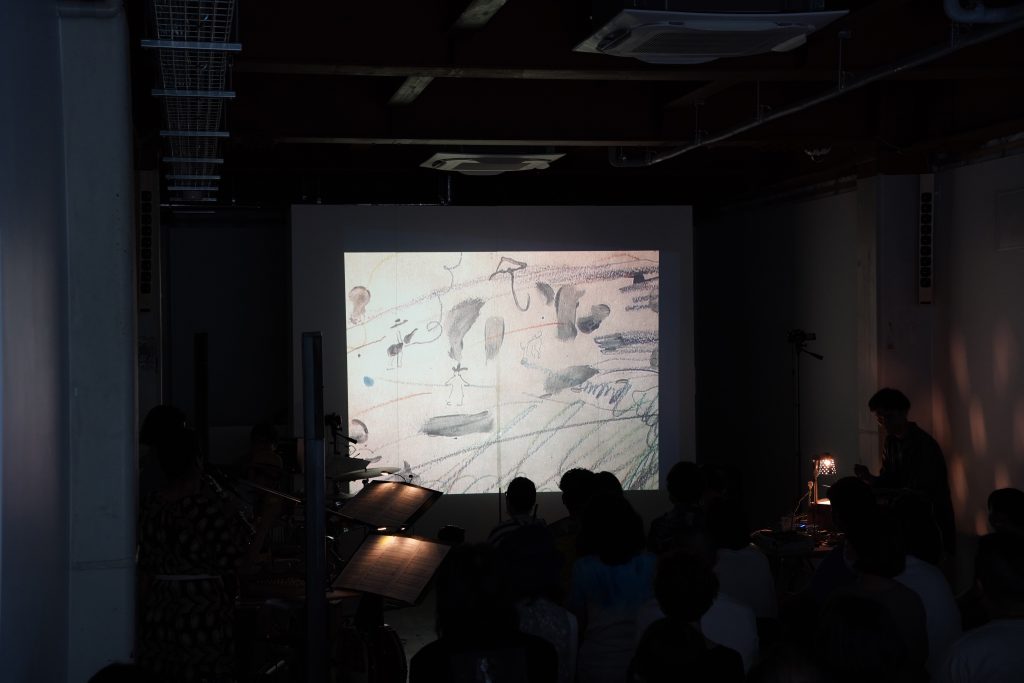

黒川紗恵子と田中庸介による音楽ユニット、NyaboSseboが、画家のnakabanとがコラボレーション。コロナ禍でなかなか会えなかったり、ライブが開催できない時間のなかで、深いやりとりを重ねて、アルバム「Ponto Nadal」を発表した。

Ponto Nadalを日本語に直訳すると「結節点」で、光や線が一つに集約し、交わり、また分岐していく様子を示す言葉。この言葉のように、アルバムには、ばらばらのものが混じり合い、反応し、一点で音楽と映像として融合。また新たな世界へと連れ出していくような作品が収録されている。BaBaBaではアルバムのリリースを記念して、スペシャルライブを開催した。

出演

黒川紗恵子 – Clarinet

田中庸介 – Guitar

神田智子 – Vocal,key,other

宮川剛 - Drums,Percussions

nakaban – 幻燈

1部

開場13:30/開演:14:00

2部

開場16:30/開演:17:00

*2部入替制

企画・制作:成田佳洋(NRT)

音響:井口寛(rollers)

主催:NyaboSsebo