千葉市美術館で開催中の「つくりかけラボ04 飯川雄大 デコレータークラブ 0人または1人の観客に向けて」。会場にいる人の行動や認識を思わぬ方向へと転換させる、アーティストの独創的な発想の裏側を覗いた。

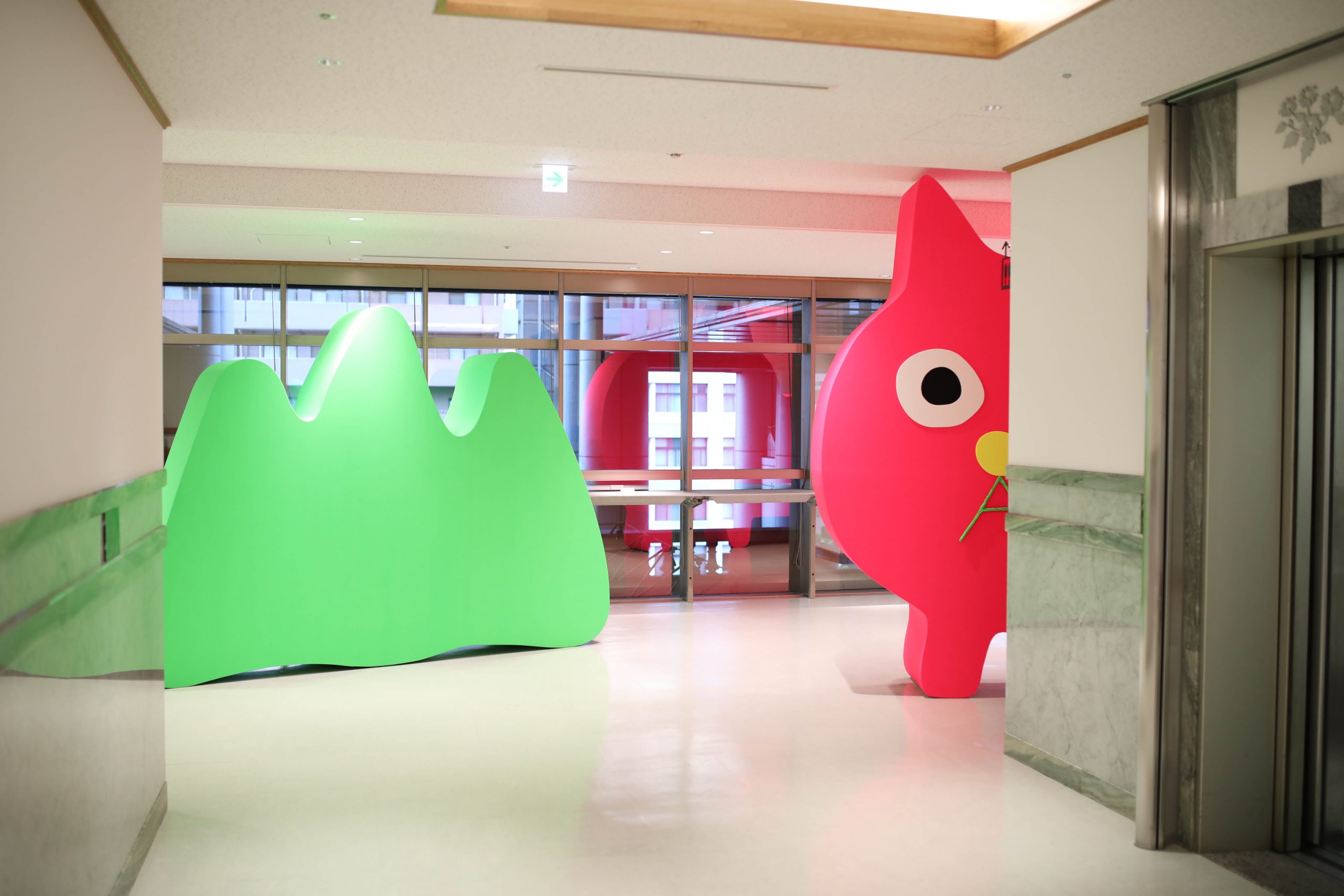

エレベーターホールの床に置きっぱなしになったスポーツバッグ。廊下から顔をちょこんと覗かせる巨大なピンクの猫。会場の入り口を塞いでいる巨大な茶色い壁。飯川雄大さんの展示は、一見なんの脈略のないように思えるのだが、実はそのすべてが、観客自身の観察眼や行為によって思いがけない展開が生まれるという共通点を持つ。

「たとえば行ったことがない場所や見たこともないモノの情報を、写真や文字だけで理解してようとしても限界があります。しかし、こうしたうまく伝えきれていないもどかしい状況も、現場にいると人は視点を変えたり、触れたりすることで、新たに情報が追加され、次第にクリアに理解を深め、感覚を擦り合わせていく。一般的な美術展では、作品を静かに鑑賞しながらこっそりと何かを感じ取っていくというのがよくあるけれど、僕の作品は観客の行為を誘発・強制したりするもの。来場者にあるタイミングで作品の一部になってもらう必要があるんです。少しわかりづらくて、勇気がいるかもしれませんが、すべて人が必ずしも同じ理解や感動を得ずとも、一人でも『あれ?』と気付いて、そこから作品が始まるのも面白いかなって」

上写真=《デコレータークラブ−ベリーヘビーバッグ》撮影:飯川雄大

展示タイトルにもなっている「デコレータークラブ(Decorator Crab)」とは、天敵から身を守るために、環境下にあるさまざまなものを身に付けたカニのこと。カニ自身はただ擬態して捕食者から身をかわしているだけなのに、人はそれを装飾やもっと特別な意味があると捉える。こうした誤読や曲解は日常的にもよく起きている事象で、人間らしい自発的行動、自由な発想の現れとも言える。こうした視点の切り替えの原点は、飯川さんの少年時代に遡る。

「子供の頃、実家の部屋が6畳くらいだったんですが、ただ漠然とこれと同じ大きさのものが、部屋の中にあったら邪魔だなとか、大変だなと空想していました。その記憶は大人になってもたまに蘇ってきて、面白いなと思うようになったんです。作品を作るようになってからは、その状況や想像がなぜ興味をそそるのか。また、その感覚を共有するのはなぜ大変なんだろうと、理由を考えるようになったんです」

人は目の前のものからしか情報を取り込めず、見えない部分や把握できないことに対して不安になる。知ってるはずの自分の部屋のサイズや目の前のものが何か把握できないから想像したくなる。そんな仮説をもとに、目の前に見えているものとは違う現実と直面したとき、人はどのように反応するのかを飯川さんは作品から誘発している。

冒頭で解説した展示作品群のなかで、巨大なピンクの猫は、かわいいからと写真を撮ろうとしても、どう頑張っても全身が写せないような設計に。また、置き去りになったバッグを忘れ物かと持ち上げようとしても、重すぎて容易に持ち上げることができず、通行を邪魔する大きな壁は実は可動式で、手で押すとどんどん奥へと下がっていく。目視だけでは判断できないものに満ちた空間のどこかに、人々は自分の力で新しい意識を見出していく。

多様な情報が瞬時に飛び交い、コミュニケーション過多と言われるほどの世の中でも、一方で思想の予定調和が起こりやすく、マイノリティの意見を大切に取り上げる風潮はいつまで経っても現れない。こうした社会に対するアンチテーゼも、少なからず飯川さんの作品には込められているのだ。

今回の千葉市美術館の作品のなかには、どうしても一人の力ではどのように機能しているのか確認できない作品があるというのもトピック。自分の行為がどのように作品に影響しているのか。一緒に来た人や、同じ時間に訪れている人々と相談しながら、鑑賞してみるのも面白いかもしれない。