20年にわたる活動の軌跡を一堂に集めた「Hello! from Bob Foundation」。展示されたのは、なんと250点あまり。そのなかから代表的な作品を紹介する。

FIKA

ロンドンの美術大学時代の同級生、ハンナ・バーニングとのコラボーレション展示を東京・代官山で2006年に行った折、ハンナが住むスウェーデンの素材を何か用いて作品をつくりたいと考えたBob Foundationが手がけた「FIKA」。無意識のうちに使っている「生活用品」に焦点を当て、ハンドルやキャップ、注ぎ口などをつけることでパッケージをプロダクトとして意識させている。BaBaBaのために今回は新作を追加。スウェーデンのほか、イギリスやオランダからもアイテムを取り寄せた。

—

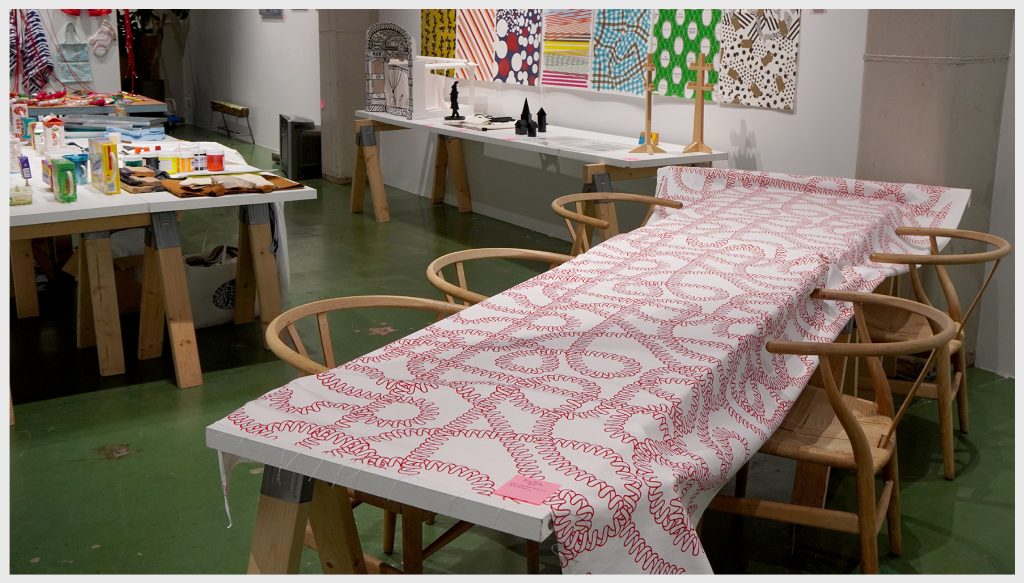

RING RING

Bob Foundation設立後、オフィシャルで発表した初のコレクション。コミュニケーションをテーマに2004年にスウェーデンで開催された「Tokyo Style in Stokholm」に参加に向けて、彼らが描いたのは、今では少し懐かしいぐるぐると巻かれた電話機のコード。複雑かつ自由に躍動するラインが、テキスタイルデザインとして展開した時にパターンの継ぎ目を曖昧にし、永遠につながる世界を見事に表現している。

—

STRING LOTTERY

「RING RING」と同時に、スウェーデンで発表した作品。コミュニケーションというテーマから設定から、「繋がる」「あみだくじ」と発想を転換。日本の屋台や駄菓子屋などに置かれていた“当てくじ”や“千本くじ”と呼ばれる「紐くじ」をオリジナルで開発。ひと昔前の日本の遊びながら、そこに生まれる楽しさややりとりは時間が経っても変わることなく、普遍的な感覚だと語る。

—

Mini

英国車、MINIの60周年記念イベントのアートディレクションを担当していた際に、プロモーションとして手がけたコラボレーションワーク。サインペインターのLetterboy、イラストレーターのJerry Ukaiと協働し、車のボディを彩っていった。文字(Letterboy)、イラスト(Jerry Ukai)、パターン(Bob Foundation)という同じように見えて異なるジャンルの才能がバランス良く協業することで、新しい表現を追求した。

—

Paper Theatre

「mt」のプロジェクトを手がけた際、どうすれば小さなサイズにマスキングテープに、来場者の意識がフォーカスするだろうか。考えた末に、辿りついたのが、劇場の舞台のなかにテープを置くことだった。白い紙に緞帳や袖幕をはじめ、クラシカルな舞台装飾装飾を描き、模型づくりの要領で組み立て、そのなかに光が集中するような仕組みを作り出した。

—

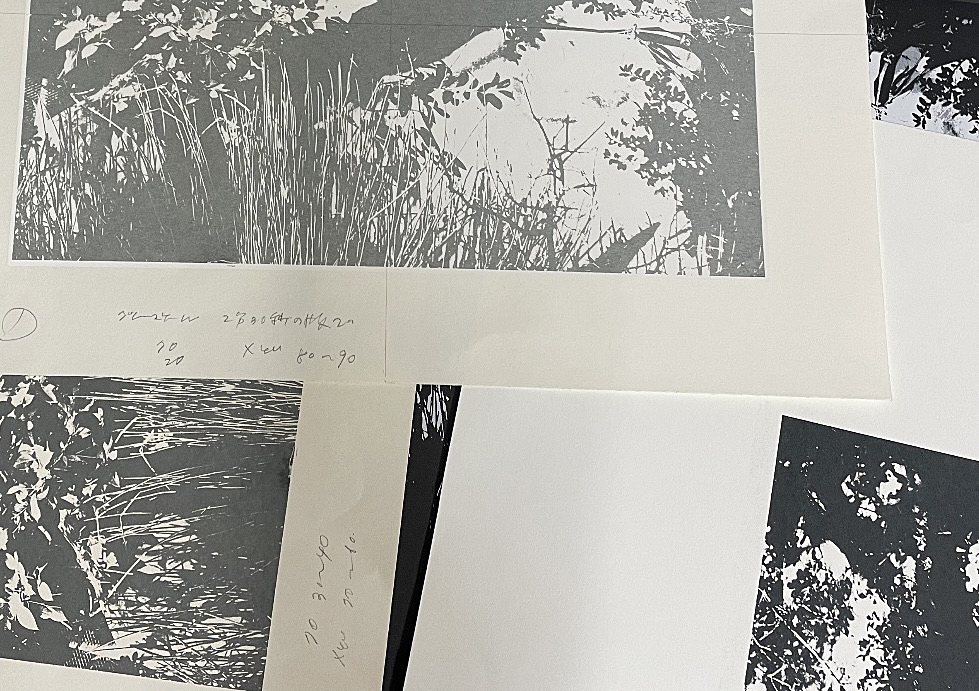

STOLE

Daily Bobというブランドから、これまで45cm角のハンカチを展開していたが、より大きな表現にトライしたいと、本展に向けてサイズ90×180cmのビックサイズストールをデザイン。特にモチーフを特定せず、自由に創作した一枚の絵画に見えるよう、そのときの感覚に任せて描いていた。最終的に「FEEEL」「SURVIVE」「WATCH」の3作を発表した。

—

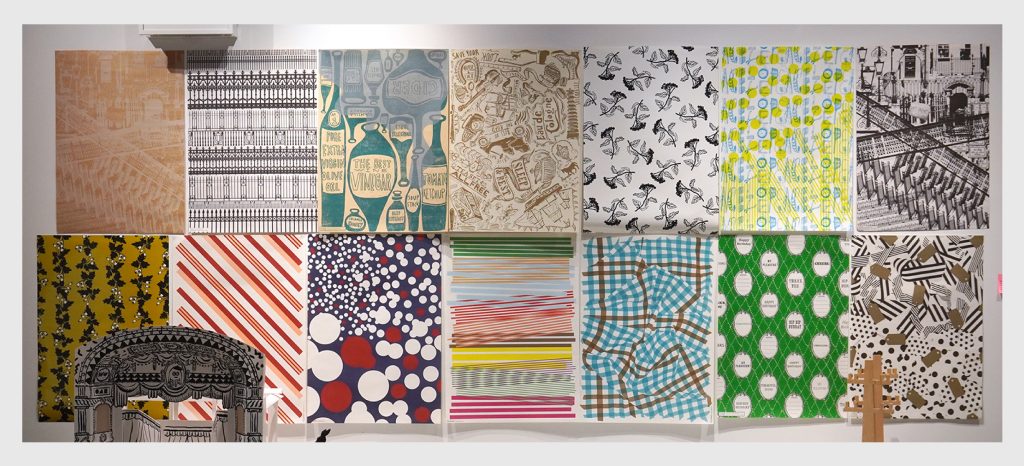

WRAPPING PAPER

活動当初から手がけ、のちにブランドDaily Bobの定番商品となったラッピングペーパー。あまりにもプロの技がすごいために、日本ではプレゼントのラッピングを自ら行う人は少ない。「たとえリンゴ一つでも、可愛い包装紙に包んでプレゼントされたら、とても嬉しいはず」。そう話すBob Foundationは、気軽に楽しく使えるラッピングペーパーをデザインし続けている。

—

ROBERT

大きなプロダクトをつくりたいと考えていた2005年に手がけたコートハンガー。シャーロック・ホームズの小説のなかで、ホームズとワトソンが下宿先を管理する、ハドスン夫人が蝋人形を動かして家のなかに人がいるように見せるというストーリーにヒントを得て、機能的なホームプロダクトでありながら、防犯グッズとしても活用できるというユニークな発想を展開した。