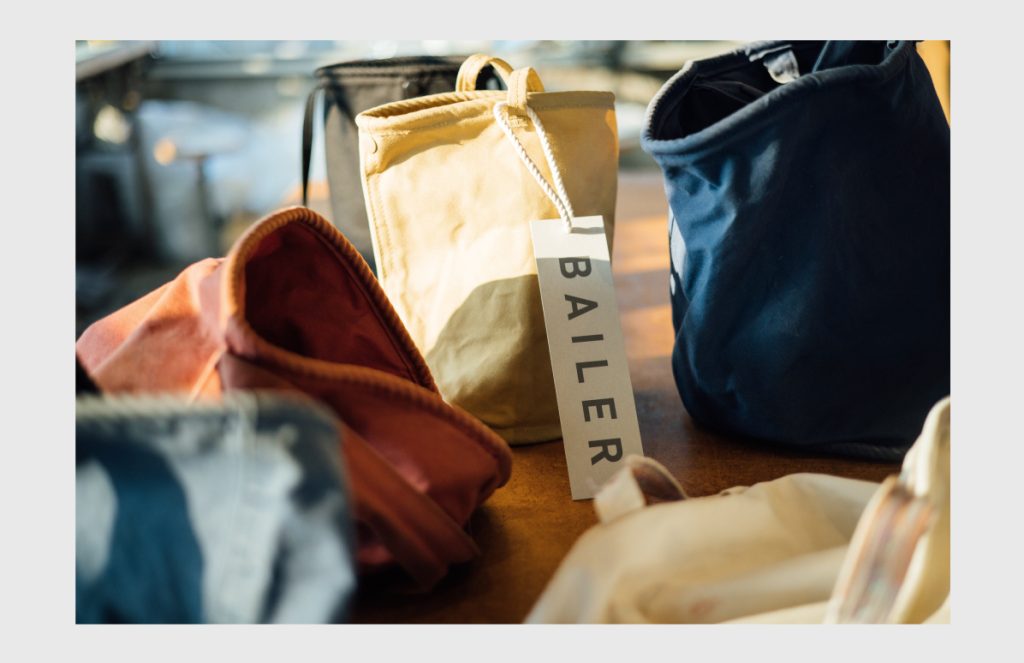

ファッションとしてだけでなく、アウドドアやインテリア小物としても使いこなせると人気のバッグ、BAILER。船道具から発想を展開した、サスティナブルなものづくりを考える。

直島や小豆島行きのフェリーが行き交う宇野港がある岡山県玉野市は、三井造船のお膝元として発展した、日本有数の船の街だ。

「もっとゆったりとした感覚で、産地と直接関係を持ちながら、アップサイクルな仕事がしたい」。東京でアパレルの仕事をしていた岩尾慎一さんと洋子さんがこの港町に引っ越してきたのは8年前のこと。

何のコネクションもなく、少し時間を持て余していた折に、知人から「船に乗ってみないか」と言われ、小型船舶の免許取得に出かけた慎一さんが、乗り込んだ船でたまたま見かけたのが、赤い布製のバケツだった。

「この布バケツは、『淦汲み(あかくみ)』といって、火災が起きた時に海水を汲み上げて消火に用いるための船舶の法定備品。武骨だけど、シンプルで素直な佇まいをしている。これを普段使いのものにできたらいいなと思ったんです」

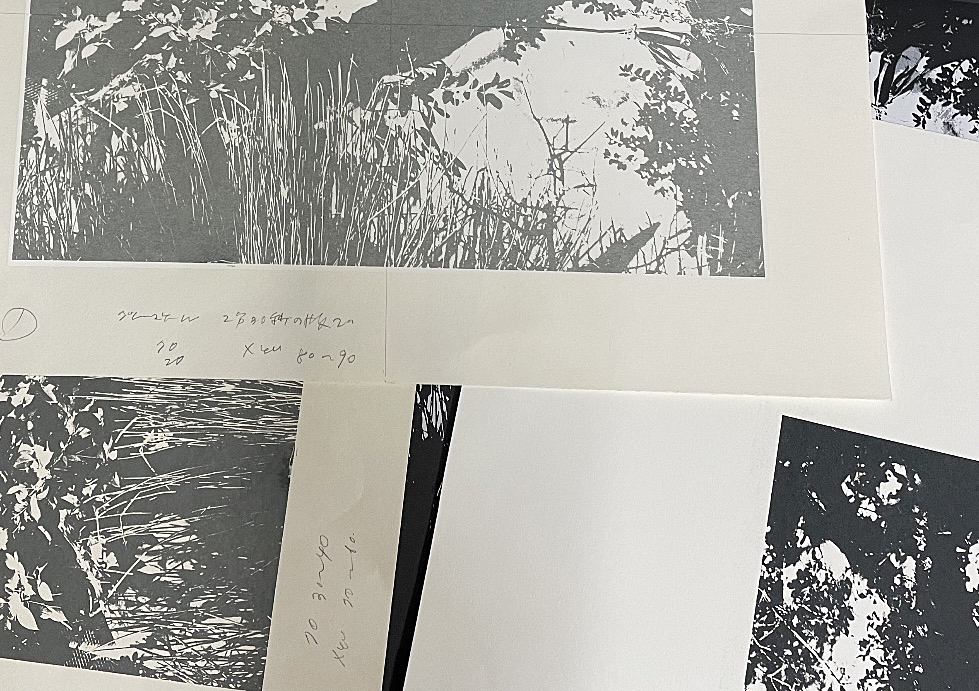

船道具のプリミティブな形は守りつつ、大きさや形、ベルトのボリュームなどを独自にアレンジ。紡績業も盛んな岡山のネットワークをたどり、地元、倉敷の帆布を生地に、加工、縫製まで、すべて地元メーカーと連携によって誕生したのが「BAILER(ベイラー)」だ。

地道なものづくりの手段を守っているので、生産できる数量にはある程度の限定があるが、それでも素朴なバッグはさまざまなスタイルに合うと、長年愛用するファンも幅広い。そんな人々のために、岩尾さんたちは、ベイラーのバッグを企画販売するだけでなく、リペアサービスも行なっている。

「使い続けていただくなかで、持ち手がほつれたり、ぽっかりと穴が空いてしまったものもあります。『どうやって使って、こんなふうに成長したんだろう?』と、頭のなかでオーナーの暮らしぶりを想像しながら、補修している時間も結構楽しいんですよ」

防水加工をほどこしている以外、特別な機能は持たないシンプルな円柱型のバッグ、BAILER。堅牢かつ普遍的なものだからこそ、ずっとそばに寄り添いながら、自然に体や風景に馴染んでいく存在となるのだ。