淡路島を拠点に、アーティストとして活動する和泉侃(いずみかん)。環境と対話しながら、香りの世界を探求し続けるそのエネルギーの源とは。淡路のアトリエを訪ねた。

香水に限らず、ルームフレグランスからコスメに至るまで、香りにまつわる製品は次々に生み出されているが、和泉侃が作り出す世界観は、世間でいうところの「良い香り」とは、少し違う領域にあるように感じる。

「香りは相対的な感覚ではなく、あくまでも個々人の経験や記憶にすべて関連づけられるもの。単にいい匂いと感じて心地よくなるだけでなく、ある匂いをかいだ瞬間に別の記憶が蘇ってきたり、これまでに感じたことのないような感覚が出てきたりする。香りは身体感覚を研ぎ澄ませ、動物的な本能を蘇らせる鍵と言えるかもしれません」

調香師ではなくアーティストであると和泉が自認しているのは、このように香りが「感覚の蘇生」と直結していると信じているからだ。汗の匂いや蒸れたへそ、ピアスの穴の膿など、決して一般的には良い匂いのジャンルには属さずとも、人の心をくすぐり、繰り返し嗅いでしまうものもある。どんな匂いがどのように人に影響を与えるのか。何を原料にどのように調合していけば、その匂いに到達するのか。飽くなき好奇心を満足させるためには、自ら原料を探し、それらを生成できる環境に身を置かなければならない。生まれ育った東京を離れ、淡路島へと移ったのはそのためだ。

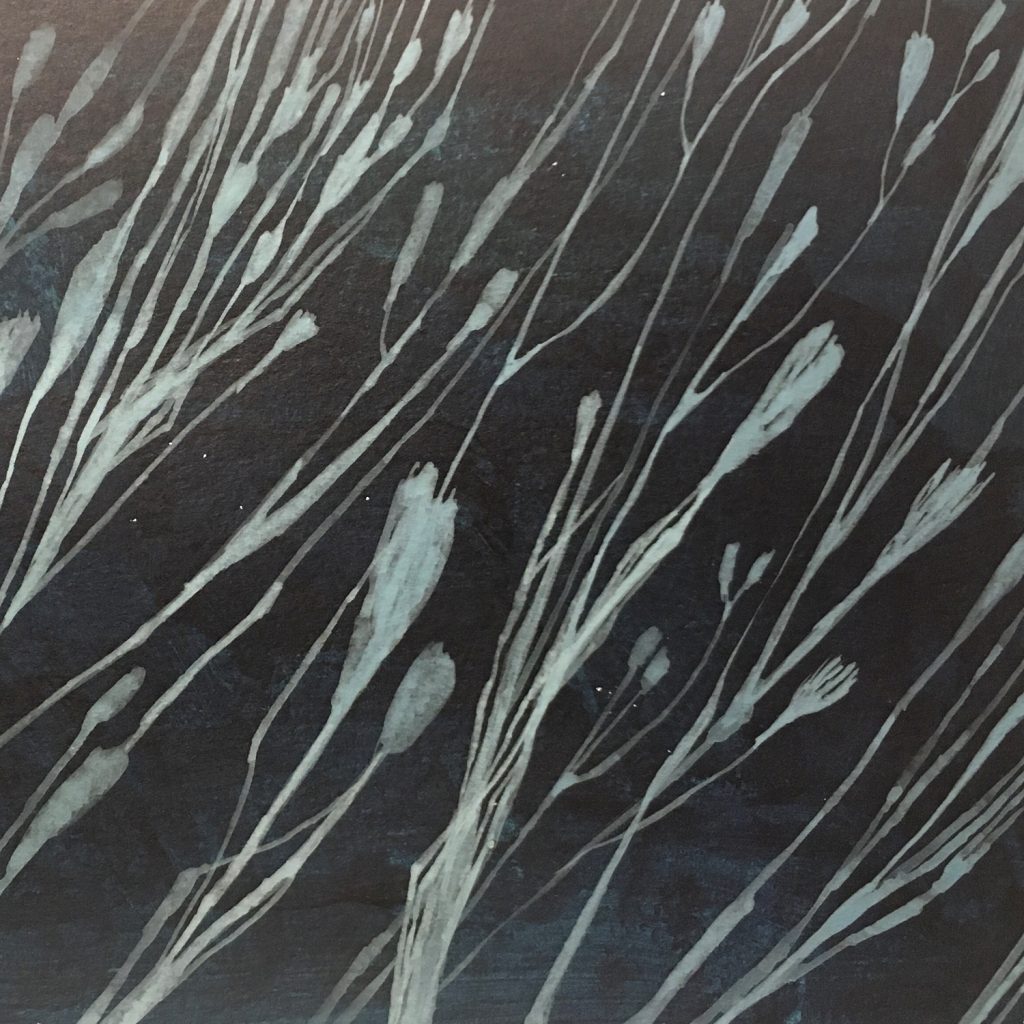

「平安期の淡路は、朝廷に食料を納める御食国(みけつくに)の一つであり、現在でも食材の自給率はほぼ100%。この背景には、気候的特徴に豊かな植生があると思うんです。これまで僕が扱ったことのない素材を、とても新鮮な状態で手に入れられるので、ここにいれば一生勉強できる気がするんです」

とはいえ、和泉はいつもラボのなかに閉じこもって、研究ばかりをしているわけではない。全国を飛び回り、さまざまな店舗やイベントのためにシグニチャーの香りを開発、提案も積極的に行っている。

「企業や空間のために香りをつくるのは、ロゴデザインの感覚に似ているかもしれません。ロゴが企業の顔となり、その製品やサービスを思い出すように、記憶と直結する香りは、目に見えずとも力強いブランディングの要素なのです。単に香りの開発だけでなく、どのような瞬間、段階で、どれほどの香りを伝えるかも重要なので、空間の設計や匂いの拡散方法、空調のあり方など細かく考えていきます」

若手ながら着実にキャリアを重ねている和泉侃だが、これからの自身のあり方をどのように見据えているのだろう。

「人の身体感覚には無限の可能性があると信じているので、ゴールがどこにあるのかは分かりません。今は、年間300種以上の素材と取り組みながら、それらから得たものをどのように世に残し得ていけるのかを考えています。この地にいる限りは、新しいことが連続して起こる予感がしているので、経験を重ねていくだけです」

淡路が日本のグラース(フランスの香水の産地)のようになる夢を描きながら、和泉侃はこれからも香りを通じて、次なる感覚の蘇生を探求し続ける。